Würden Sie freiwillig neben ein Kraftwerk ziehen?

Vermutlich nicht. Und doch tun wir es, zumindest indirekt. Denn dort, wo unsere Daten gespeichert, analysiert und bewegt werden, läuft eine der energiehungrigsten Maschinen der modernen Welt: das Rechenzentrum.

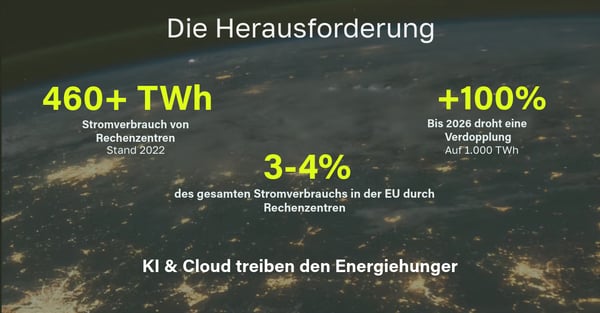

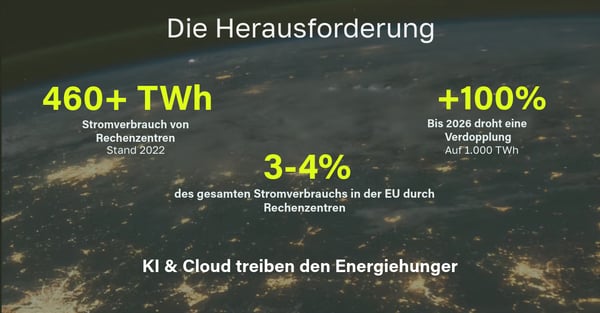

Im Jahr 2025 verbrauchen Rechenzentren weltweit bereits über 460 Terawattstunden Strom – mehr als der gesamte Jahresverbrauch von Schweden oder Argentinien (wirtschafts-nachrichten.at). Der Boom von KI, Cloud-Diensten und Streaming treibt diesen Energieverbrauch zusätzlich in die Höhe.

Laut IEA liegt der Anteil am weltweiten Stromverbrauch bei rund 2 %, die EU rechnet sogar mit 3–4 % in ihren Mitgliedsstaaten (taylorwessing.com). Bis 2026 könnte der weltweite Verbrauch bei 1.000 TWh liegen, fast doppelt so viel wie 2022.

Dabei geht es längst nicht mehr nur um Stromkosten oder Kühltechnik. Es geht um mehr: Klimaneutralität, Versorgungssicherheit, digitale Resilienz. Und um die Frage: Wie lässt sich Sicherheit mit Nachhaltigkeit vereinbaren, ohne dass eines davon auf der Strecke bleibt?

Hochverfügbarkeit im Rechenzentrum: Sicherheit als Nonplusultra – aber zu welchem Preis?

Sicherheitskonzepte in Rechenzentren sind essenziell. Sie bilden die kritische Infrastruktur für Handel, Verwaltung, Medizin, Kommunikation, Mobilität. Ein Ausfall von Minuten kann Millionen kosten (heise.de).

Entsprechend groß ist der Aufwand, diese Hochverfügbarkeit abzusichern:

- Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)

- Dieselbetriebene Notstromaggregate

- Redundante Systeme nach Tier-III oder Tier-IV-Standard

- Georedundanz

- IT-Sicherheitsmechanismen und Zero Trust Netzwerke

Doch dieser Sicherheitsanspruch hat Konsequenzen: Ein typischer Dieselgenerator emittiert im Ernstfall über 1.500 kg CO₂ pro Betriebsstunde. Bei Tests und Wartungen kommen jährlich Dutzende Tonnen zusammen (um.baden-wuerttemberg.de). Hinzu kommen Speicher- und Leerlaufverluste sowie der Aufwand für die Klimatisierung doppelt vorgehaltener Systeme.

Künstliche Intelligenz & Energie: KI als Stromfresser Nummer Eins

Auch künstliche Intelligenz ist ein echter Energiefresser. Das Training eines einzigen Large Language Models (LLM) kann mehrere Megawattstunden Strom verbrauchen. Hinzu kommt der laufende Energiebedarf für die Inferenz, also das Ausführen der KI im Alltag.

Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet damit, dass KI-Workloads bis 2030 bis zu zehnmal mehr Rechenleistung benötigen als heute – mit direktem Einfluss auf Strombedarf, Kühlung und Standortwahl.

Neue Architektur für neue Anforderungen

Wer KI effizient betreiben will, sollte deshalb:

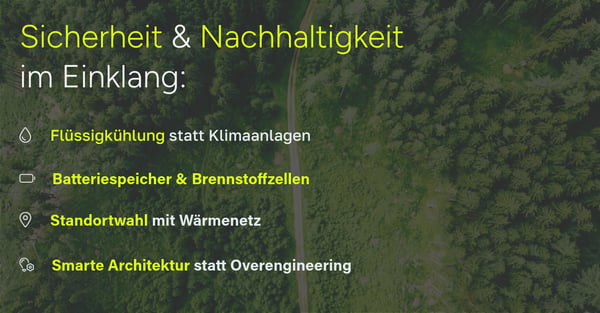

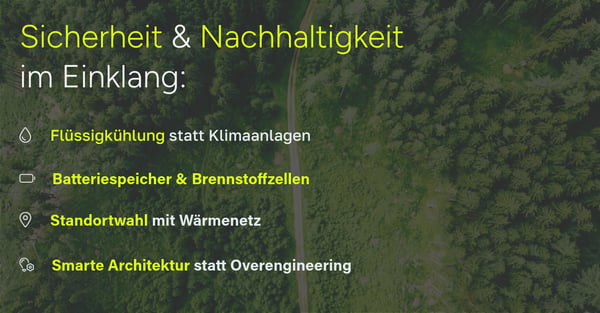

- Flüssigkühlung statt Luftkühlung nutzen – GPUs erzeugen enorme Wärme, klassische Lüftung reicht oft nicht mehr aus.

- Mehr Leistung pro Rack ermöglichen – KI-Server arbeiten mit bis zu 80kW pro Rack. Das verändert Stromzuführung und Raumlayout.

- Effizientere Chips verwenden – ARM-Prozessoren oder TPUs bieten mehr Leistung bei weniger Verbrauch.

- Smartes Lastmanagement fördern – Intelligente Steuerung verschiebt KI-Lasten in stromgünstige Zeiten oder bindet sie in Demand-Response-Strategien ein.

Trotz hohem Verbrauch kann KI selbst zur Effizienz beitragen – etwa durch automatische Klimaregelung, prädiktive Wartung oder smarte Lastverteilung.

Rechenzentren werden so nicht nur leistungsstärker, sondern auch lernfähiger.

Nachhaltige Rechenzentren als neue Norm: Warum Klimaneutralität Pflicht ist

Europa hat entschieden: Bis 2050 soll der Kontinent klimaneutral sein. Der europäische Green Deal fordert, dass alle Rechenzentren bis spätestens 2030 bilanziell klimaneutral arbeiten.

In Deutschland etwa beziehen 74 % der Rechenzentren heute Ökostrom. 27 % erzeugen ihn selbst oder kompensieren aktiv ihre Emissionen (Bitkom). Doch ein grünes Label reicht nicht. Entscheidend ist die energetische Gesamtperformance, inklusive Kühlung, Abwärmenutzung, Wasserverbrauch und Hardwarelebensdauer.

Zudem stellt die wetterabhängige Einspeisung aus Wind und Solar Betreiber vor neue Herausforderungen: Blackout-Resistenz wird zur Überlebensfrage – und erfordert neue Konzepte für Energiespeicherung und Notstrom.

Die wichtigsten Regulatorien im Rechenzentrumsbetrieb

Viele Betreiber empfinden die Flut an Gesetzen als Last. Doch Regulierung der kritischen Infrastruktur ist sinnvoll und schafft bisweilen auch Wettbewerbsvorteile für Unternehmen, die frühzeitig handeln:

- Energieeffizienzgesetz (DE): Abwärme, PUE, Ökostromanteil messbar

- NIS2 (EU): IT-Sicherheitsanforderungen für kritische Infrastrukturen

- EU-Taxonomie & CSRD: Nachhaltigkeit wird bilanziell relevant

- EEffG (AT): Veröffentlichungspflichten zu Energieverbrauch ab 2024 (baden-wuerttemberg.de)

Zielkonflikt Nachhaltigkeit vs. Sicherheit: Zwei Betriebswelten im Vergleich

|

Sicherheitsorientierter Betrieb

|

Nachhaltigkeitsorientierter Betrieb

|

|

Diesel-Notstromaggregate

|

Batteriespeicher, Brennstoffzellen (H₂)

|

|

Georedundanz, 2N-Architekturen

|

Edge-Ansätze, bedarfsgerechte Verfügbarkeit

|

|

Klimatisierung auf niedrige Zieltemperatur

|

Freikühlung, Flüssigkühlung, höhere Toleranzen

|

|

Hochverfügbarkeit in Echtzeit

|

Optimierte Ressourcennutzung, Lastausgleich

|

|

Maximale Ausfallsicherheit

|

CO₂-Footprint als KPI für IT-Steuerung

|

Yorizon hilft, Sicherheit und Nachhaltigkeit ins Gleichgewicht zu bringen

Mehr Watt, weniger Emission – wie geht das?

Yorizon begleitet Betreiber, Kommunen und Unternehmen dabei, zukunftsfähige Rechenzentrumsstrategien zu entwickeln: Von Standortwahl und PUE-Optimierung bis zu nachhaltiger Notstromversorgung und ESG-Reporting.

Jetzt beraten lassen

Abwärmenutzung in Rechenzentren: Ein Schatz, der zu oft verpufft

Wo Server arbeiten, entsteht Wärme – meist 30–40 °C. Diese Abwärme könnte Gebäude, Schwimmbäder oder Gewächshäuser beheizen. Doch sie bleibt oft ungenutzt.

Das deutsche Energieeffizienzgesetz (EnEfG) will das ändern: Ab 2026 müssen neue Rechenzentren (>300 kW) mindestens 10 % ihrer Abwärme verfügbar machen, ab 2028 dann 20 % (behoerden-spiegel.de).

YEXIO-Rechenzentren zeigen, wie nachhaltiger IT-Betrieb aussehen kann – mit modularer Holzbauweise, smarter Heißwasserkühlung, Nutzung von grünem Strom und Rückgewinnung von einem Großteil der eingesetzten Energie.

Energieinfrastruktur unter Druck: Netzengpässe bremsen Rechenzentren aus

Stromverfügbarkeit wird zum Engpass: Wer ein Rechenzentrum baut, braucht viel Energie – und zwar dauerhaft. Doch in Städten wie Frankfurt, Dublin oder München warnen Netzbetreiber vor Überlastung.

Rechenzentren der Zukunft brauchen daher intelligente Stromsysteme: Demand Response, Batteriespeicher, Strompuffer und Eigenversorgung werden zur Voraussetzung, nicht zur Option.

Blackout-Resilienz: Notstromlösungen neu gedacht

Die Bundesnetzagentur empfiehlt eine autonome Laufzeit von mindestens 48 Stunden. Viele Betreiber kalkulieren mit 72 oder 96 Stunden Dieselpuffer (heise.de).

Doch der Trend geht zu emissionsfreier Resilienz:

- Batteriespeicher für stundenlange Überbrückung

- Wasserstoff-Brennstoffzellen als CO₂-freie Dieselalternative

- Lokale Inselnetze (Microgrids), die Rechenzentren vom Netz abkoppeln

Vergleich: Diesel vs. H₂-Brennstoffzellen

|

Kriterium

|

Dieselgenerator

|

Wasserstoff-Brennstoffzelle

|

|

CO₂-Ausstoß

|

Hoch (~1.500 kg/h)

|

Null-Emissionen bei grünem H₂

|

|

Betriebsgeräusch

|

Laut

|

Leise

|

|

Lagerfähigkeit

|

Hoch

|

Eingeschränkt

|

|

Einsatzreife

|

Bewährt

|

Im Pilotstadium

|

|

Versorgungssicherheit

|

Sehr gut

|

Regional begrenzt / im Aufbau

|

Fazit: Das Rechenzentrum von Morgen ist Nachhaltig – und Sicher

Es geht nicht darum, Sicherheit gegen Nachhaltigkeit auszuspielen. Sondern darum, intelligent zu priorisieren, zu investieren und zu integrieren.

- Standortwahl mit Blick auf Wärmenetze statt billiges Bauland

- Redundanz ja – aber nicht überdimensioniert

- Smarte Kühlung mit Flüssigkeit, Freiluft oder Kreislaufsystemen

Rechenzentren der Zukunft sind keine grauen Monolithen mehr. Sie sind Teil der Energieinfrastruktur, Teil der Klimastrategie, Teil der Gesellschaft.

Und sie zeigen: Digitale Transformation kann emissionsarm, sicher und wirtschaftlich zugleich sein.

Jetzt handeln: Ihre nachhaltige IT-Infrastruktur sicher aufstellen

Wir helfen Ihnen, Ihre digitale Infrastruktur zukunftsfähig zu machen – nachhaltig, resilient, compliance-konform.

Ob Neubau, Retrofit oder Standortstrategie – mit technologischem Sachverstand, Branchenkenntnis und pragmatischen Lösungen begleiten wir Sie.

Vereinbaren Sie jetzt ein Beratungsgespräch mit unserem Vertriebsteam.